스물일곱 아들 씻기고 먹이고.. 넉 달째 '돌봄 사투'에 갇히다 [이슈&현장]

페이지 정보

작성자 경남장가센터 조회 2,349회 작성일 20-07-01 08:57본문

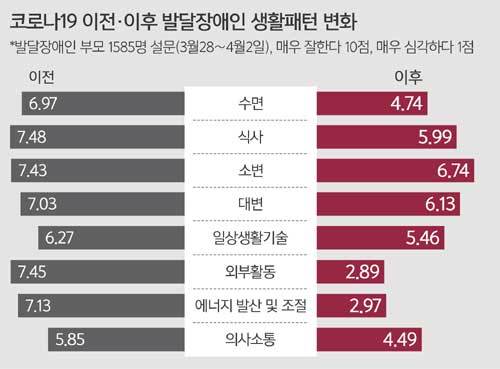

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태가 본격화하기 전까지 A씨는 이 시간에 장애인주간보호센터의 통학차량을 탔다. 보호센터에서 생활하다 오후 4시쯤 다시 통학차량을 타고 귀가했다. 하지만 지난 2월 25일 코로나19 위기 경보가 ‘경계’에서 ‘심각’ 단계로 상향되고, 주간보호센터와 복지관, 직업재활시설 등 모든 장애인 시설이 문을 닫으면서 상황이 달라졌다. 장애인들이 외출해서 안전하게 머무를 수 있는 공간이 모두 사라진 것이다. 아들이 보호센터에 있는 시간 동안 집안일 등 개인적 용무를 처리하거나 쉴 틈을 찾았던 김씨의 ‘자유시간’도 동시에 사라졌다.

이날 아들이 돌출행동을 할까봐 가슴을 졸이던 김씨는 외출 준비를 했다. “아들, 남색 반팔 입을래 아니면 체크무늬 티를 줄까.” A씨는 들은 척도 하지 않았다. 고개를 위아래로 움직이면서 손가락을 맞대고 흔드는 동작만 반복했다. 엄마와 의사소통을 할 마음은 전혀 없어 보였다. 그러다 30분이 지나 김씨가 옷 갈아입히는 것을 포기할 때쯤 “저 옷 주세요”라며 입을 뗐다. 김씨는 “자기만의 세계에 사는 발달장애인들이 무슨 생각을 하는지 알 수가 없다”며 “이럴 땐 다그쳐서는 안 되고 무조건 기다리는 수밖에 없다”고 설명했다.

어느새 시계는 낮 12시30분을 가리켰고, 막상 외출 준비가 끝나자 A씨는 자기 방으로 들어가 버렸다. 이어 방과 현관문을 수차례 왔다갔다한 후에야 신발을 신었다.

◆장애인 시설 휴관… 넉달째 ‘돌봄과의 사투’

김씨처럼 코로나19 이후 장애인을 둔 부모는 ‘돌봄과의 사투’를 벌이고 있다. 벌써 4개월째다. 지난달부터 장애인 시설이 부분적으로 문을 열고 긴급돌봄이 필요한 장애인을 돌보고 있다. 하지만 상당수 장애인 가족은 코로나19 감염 우려와 통학차량을 운행하지 않는 불편 때문에 장애인 시설에 보내지 않고 있다.

장애인 부모들은 코로나 시대 주변의 따가운 눈총 때문에 외출을 포기한 채 ‘갇힌 생활’을 하기 일쑤다. 김씨도 이날 아들을 데리고 어렵게 외출했다가 바로 귀가했다. 아들이 5년 전부터 강박관념이 생기면 크게 기침하는 버릇이 있었는데 엘리베이터에서 마주친 낯선 택배기사를 보자 연거푸 기침을 한 것이다. 주위의 싸늘한 시선에 김씨 모자는 중간층에서 내렸고, 두 시간 동안 준비한 외출은 물거품이 됐다.

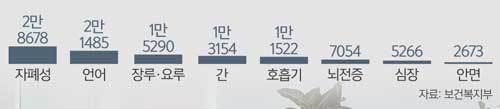

코로나19 이후 장애인 가족들의 가장 큰 고통은 24시간 장애인 돌봄을 오롯이 책임지게 된 것이다. 코로나19 지역 확산 우려로 평소 이용하는 장애인 시설이나 활동보조(지원)사의 도움을 받는 게 어려워졌기 때문이다. A씨 같은 발달장애인뿐만 아니라 뇌병변과 뇌전증, 호흡기 등 도움의 손길이 꼭 필요한 장애인들의 경우 코로나19 여파로 대다수가 일상이 마비된 셈이다. 그 부담은 고스란히 가족들이 떠안게 됐다.

뇌병변(1급)과 지체장애 등 복합장애가 있는 대구 시민 이모(40)씨는 코로나19 확진자와 접촉해 자가격리됐던 경험을 떠올리며 몸서리를 쳤다. 이씨는 “14일간 집에서 나홀로 지내는데 죽음의 공포까지 느꼈다”고 털어놨다.

그는 지난 2월23일 장애인자립생활센터 동료의 활동보조사가 코로나19가 확진된 후 접촉자로 분류돼 자가격리됐다. 활동보조사 접촉도 차단된 2주간 집 안을 한쪽 팔로 기어다녀야 했고, 청소나 빨래, 설거지는 물론 밥도 제대로 못 먹었다. 구호물품으로 받은 쌀, 라면 등도 무용지물이어서 두유와 양파즙, 미숫가루로 버텼다. 이씨는 “코로나19 사태가 길어지면서 점점 우울해지고 있다”고 토로했다.

중증장애인이 코로나19에라도 걸리면 더 심각한 상황에 처해진다. 전담병원 입원도 쉽지 않고 입원하더라도 의료진과의 소통, 활동보조사 부재 등의 문제로 치료가 원활하지 않다.

지난 3월 제주에서도 C(49)씨가 특수학교에 다니던 고교생 아들의 개학이 연기되고 장애인 복지시설까지 모두 휴관하자 며칠을 버티다 아들과 함께 세상을 떠나는 길을 택했다.

◆정부, 뒤늦게 장애인 대상 매뉴얼 내놨지만 실효성 의문

이처럼 코로나19 사태에 생존권 자체를 위협받는 장애인과 가족들의 고통이 가중됐지만 정부는 지난 24일에야 ‘장애인 대상 감염병 대응 매뉴얼’을 마련했다. 하지만 이 매뉴얼로는 국가적 재난 상황에서 장애인들이 제때, 적절한 조치를 받을 수 있을지 의문이라는 지적이 많다.

매뉴얼은 코로나19 같은 감염병이 발생했을 때 장애인들이 어떻게 대응해야 하는지 ‘장애 유형별’로 제시하고 있다. 예컨대 시각, 청각, 발달장애인 등 의사소통에 불편을 겪는 장애인들에게 그림설명판과 수어통역 지원 등으로 정보 접근성을 높이도록 했다. 보호센터 등 장애인 시설을 폐쇄할 때 임시시설이나 주변 생활치료센터, 병원 등을 활용하도록 했다. 전근배 대구장애인철폐연대 정책국장은 “매뉴얼의 시의성도 떨어지지만 코로나19 장기화에 따른 생활 전반의 대응책이 빠져 있다”고 꼬집었다.

장애유형별로 대응법을 제시한 것도 문제다. 부산의 한 발달장애인은 휠체어를 사용하지 않지만 혼자서 버스 등 대중교통을 이용할 수 없다. 그러나 매뉴얼대로라면 이 장애인은 이동지원을 받기 어렵다.

김신애 전국장애인부모연대 중복장애 특별위원장은 “매뉴얼이 장애 특성을 무시한 채 행정적 편의상 너무 단순하게 만들어졌다”며 “적어도 WHO(국제보건기구)에서 권장하는 ICF(국제 기능·건강·장애 분류) 기준이라도 참고해서 만들었어야 했다”고 강조했다. 뇌성마비와 발달장애가 있는 한 장애인은 코로나19 확진판정을 받아 입원하고도 병원에 생활지원 인력이 없어 큰 고충을 겪었다. 매뉴얼대로 해도 이 상황은 크게 달라지지 않는다. 현장에서 적절한 대처가 가능하도록 매뉴얼이 정교하게 짜여 있지 않다는 얘기다.

염민호 한국지체장애인협회 대외협력부 국장은 “장애인에게 코로나19와 같은 감염병 사태는 생사의 갈림길에 선 공포 그 자체”라며 “메르스 사태 이후부터 구체적이고 실무적인 대응을 할 수 있는 매뉴얼을 마련해 달라고 요구했지만 제대로 반영되지 않았다”고 지적했다.

강민희 호남대 교수(사회복지학)도 “장애인의 가족이 확진돼 격리됐을 때 독거상태에 놓인 장애인이 어디로 연락해야 하는지, 자립생활센터와 행정복지센터 등에 연락하면 어떻게 서비스를 연계해 줄 것인지 등 (실효성 있는 대책이) 세세하게 마련돼야 한다”고 강조했다.

광주·울산·대구=한현묵·이보람·김덕용 기자 hanshim@segye.com